A principios de los años 90 (Marty, ajusta la fecha en el DeLorean) la revista Fotogramas, algo así como el Vogue del celuloide y por aquella época muy cercana a los postulados convergentes friendly –cine y política unidos: mejor lo dejamos–, publicaba un extenso reportaje, con clara vocación de manifiesto antológico, en el que saludaba a la “nueva generación de cineastas vascos”, como si este movimiento cultural hubiera salido de alguna fuerza telúrica dentro de las entrañas de la sagrada tierra de Vasconia. Nada más apócrifo.

Aquella iniciativa, de claro tufillo apparatchik abertzale, llamada Euskal Media, que pretendía apuntalar la cinematografía vasca tras el vacío dejado en los 80 por los Olea, Aizpuru, Eceiza, de la Iglesia (el primero) y su cine ideologizado, acabó en un estrepitoso fracaso, demandas millonarias mediante. Siendo el que esto escribe ‘mucho’ vasco, pero tremendamente receloso con la realidad novelada de los illuminati independentistas y habiéndose criado en la era de un PNV pletórico, trasunto de Elon Musk con camisa de cuadros y jersey al hombro, sospecharía que todo obedeció a un movimiento agitprop orquestado desde la Euskaltzaindia con el objetivo final, como todo lo que hace el nacionalismo, de crear un caldo de cultivo, una semilla que florezca en el sustrato de la exclusividad, la especificidad cultural, la diferencia racial como discurso ulterior y demás lugares comunes que tú y yo conocemos y que ‘ellos’ se encargan de medio negar con la boquita de piñón y recogiendo las nueces con una sonrisa de soslayo excluyente.

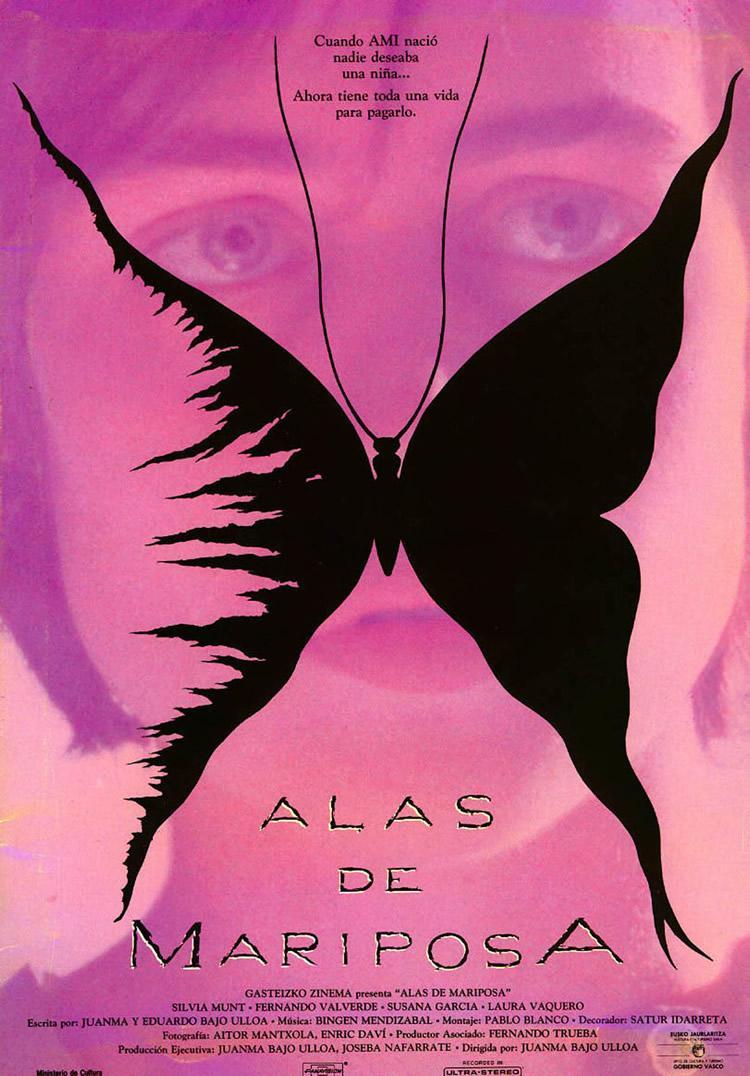

Pero, como suele pasar en estos casos, y más en este país al que Euskadi pertenece –se acaban de morir tres gatitos en un batzoki–, todo fue mucho más anárquico, azaroso y berlanguiano, si me permites la expresión ya que hablamos de cine español. Estos tres directores –cuatro si cuentas a Daniel Calparsoro– nacieron por generación espontánea, a lo mecagüen y sin escuela ni soporte audiovisual público; de hecho, no pueden ser más diferentes entre ellos en cuanto a formación, obsesiones y narrativa: Alejandro de la Iglesia, un niño bien de Bilbao, de Deusto y Kocidito, disfrazado de nerd y con un talento visual más contundente que un gancho de Urtain; el vitoriano, Juan Manuel Bajo Ulloa, que sale de las vísceras audiovisuales –la tienda de fotografía BBC de su familia– pero es el primero en despuntar, con la intimista, barroca y personal Alas de mariposa, ganando en 1991 la Concha de Oro en el SSFF.

El último, Julio Medem, otro niño bien –hay más de estos en Donosti que granos de arena en Zurriola–, palíndromo de sí mismo, sorprendió a crítica y público con su original visión del va(s)quismo ancestral, mezclando con maestría lo fantástico y lo poético en Vacas (1992). El tiempo, ese monstruo, ha tratado de forma muy diferente a las misses de las tres provincias vascas: Vizcaya va pegando el palo a las SVOD –Max, Netflix– para que le paguen su mandanga en forma de carísimos juguetitos audiovisuales (30 monedas, 1992); Guipúzcoa sigue buscándose a sí misma –y eso que su final y su principio son iguales– después de diez largometrajes: veremos a ver qué pasa con 8, que se acaba de estrenar. La última miss, mi paisana de Álava, anda más perdida que el anillo de compromiso de Juantxo en Airbag, yendo y viniendo a no se sabe dónde desde el punto de vista fílmico. Su última película, muda, la rodó con dos euros y un Samsung.

Mi aprecio, respeto y admiración a los tres, en el punto en el que estén. Todos ellos no podrían ser otra cosa que directores de cine. Marty, pon ahora el DeLorean en el XXI, pero avanzadito. Y añádele perspectiva de género, por favor.

El mismo fenómeno parece repetirse, treinta y tantos años después, con una salvedad, ciertamente importante, sobre todo para los de por aquí: la nueva generación está compuesta por mujeres, toma ya KAS manzana. Un punto de giro de 180 grados que cambia radicalmente el entorno, a excepción del PNV, of course, que sigue ahí, inamovible, como el árbol de Guernica. En un magnífico –e igualmente espontáneo–- diálogo demiúrgico con el relato actual, este cuento está protagonizado por directoras y de la misma manera que sus colegas ancien régime euskaldun, todas se han reproducido por esporas y sin ningún apoyo institucional –el spin doctor cultural del PNV debe de ser el mismo que lleva engullendo pintxos en Juanito Kojua desde 1991–.

Alauda Ruiz de Azúa con Cinco lobitos (2022) y Estibaliz Urresola y sus 20.000 especies de abejas (2023) están al otro lado de ese espejo que tanto nos ha costado cruzar. Y permíteme que las vincule con otra cineasta vasca, Arantxa Echevarría, no estrictamente de su generación, pero que merece ser nombrada por su valentía, perseverancia y, por qué no, por el merecido éxito que le ha dado la cara con La infiltrada (2024). Afortunadamente para ellas –y para todos nosotros– su mirada cinematográfica no está constreñida por el obtuso cilicio, cerril y reduccionista, del nacionalismo vasco.

La temática y arco dramático de su obra se amplía a un contexto universal, especialmente en el caso de Cinco lobitos y 20.000 especies de abejas. Ambas podrían ser historias desarrolladas en Mundaka, Bayona o Socuéllamos, con actrices españolas, coreanas o finlandesas. Y aunque su postura fílmica abarca conflictos, aunque principalmente, no solo adscritos al primer mundo (en el que Euskadi sería un miembro premium), comparten evidentes vasos comunicantes que dialogan entre sus películas –la maternidad, la identidad sexual sin etiquetas–, a diferencia de los tres, cuatro, directores de la anterior generación, nulamente preocupados por la introspección de género: ni la necesitaban, ni sabían qué era eso.

En este sentido, cabe preguntarse por la motivación de este cine en clave femenina mucho más en función de su condición de mujeres que por su ascendencia, aunque algunos intenten apropiarse de la identidad genética (no olvidarse nunca de las barbaridades xenófobas al respecto del RH de los vascos, por ejemplo). Si esta reflexión te parece, por obvia, innecesaria, es que no has estado en la comarca del Goyerri ni te has pasado por Azcoitia o por Rentería en los últimos cien años.

Ruiz de Azúa, Urresola, Carla Simón –que ganó con Alcarrás un Oso de Oro en Berlín cuarenta años después y del que casi nadie habló–, Pilar Palomero, Paula Ortiz. Vascas, catalana, aragonesas. ¿Qué más da? Mujeres con sensibilidades únicas, innegociables, cosidas por su género, pero, sobre todo, por su talento.

¡Viva el cine vasco y español! ¡Viva Rusia! ¡Viva Euskadi! ¡Gora España!