Dos personajes históricos más grandes que la vida misma. Por un lado, Grigori Yefimovich Rasputín (1869-1916), el legendario “monje loco”, figura enigmática, ambigua y poderosa que jugó un papel tan misterioso como importante en los últimos tiempos de la Rusia Imperial. Por el otro, Alysa Zinovyevna Rosenbaum, más y mejor conocida como Ayn Rand (1905-1982), la autora que saltó de la Unión Soviética a Hollywood para escribir algunas de las mejores novelas americanas del siglo pasado y convertirse en profeta de la filosofía Objetivista, polémica y políticamente influyente.

Estos son los protagonistas principales de Una revolución llamada Rasputín (Norma Editorial), el espléndido álbum de cómic creado por el guionista y escritor Hernán Migoya y el artista Manolo Carot, que recrea desde la ficción la caída en desgracia y asesinato de Rasputín, ante los ojos mismos de una Ayn Rand de once años, precoz y superdotada.

Una revolución llamada Rasputín (Norma Editorial)

Aunque pueda parecer una simple broma, lo cierto es que Una revolución llamada Rasputín utiliza con humor, dramatismo y mucha ironía la Historia, basándose en datos bien contrastados y documentados, para ilustrar la concepción misma de la naturaleza humana que caracteriza buena parte de la obra, tanto literaria como historietista, de Migoya: la complejidad, ambigüedad y mercurial personalidad de los hombres y mujeres, grandes y pequeños, que provocan y sufren los grandes y pequeños acontecimientos que cambian el mundo. La narración de esta ficticia amistad entre Rasputín y Ayn Rand expone la verdadera esencia turbia y paradójica del ser humano.

Ya la dedicatoria del álbum es toda una declaración de principios: “A mi padre, Marcelino Migoya Álvarez, quién realizó la proeza de ser al mismo tiempo comunista estalinista y nacionalista de derechas, y de llevarlo con elegancia…”. En efecto, de lo que nos habla Una revolución llamada Rasputín es de la pura contradicción: Rasputín es un farsante, un manipulador, un abusador y un maníaco sexual… Pero también un santo, un pacifista, que se opuso a la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que ayudaba a pobres, judíos y perseguidos, sin por ello dejar de ser lo primero. Sus enemigos no fueron, como podría pensarse, mencheviques y bolcheviques, socialistas y comunistas que pudieran ver con malos ojos su siniestra influencia o apoyo al zar y la zarina, sino los propios nobles y aristócratas rusos, militaristas y aliados con potencias extranjeras como Inglaterra. Muchos de ellos, presos también de contradicciones políticas y personales, como el homosexual príncipe Yusúpov, uno de los principales artífices del complot y asesinato de Rasputín, quizá en realidad enamorado secretamente de este.

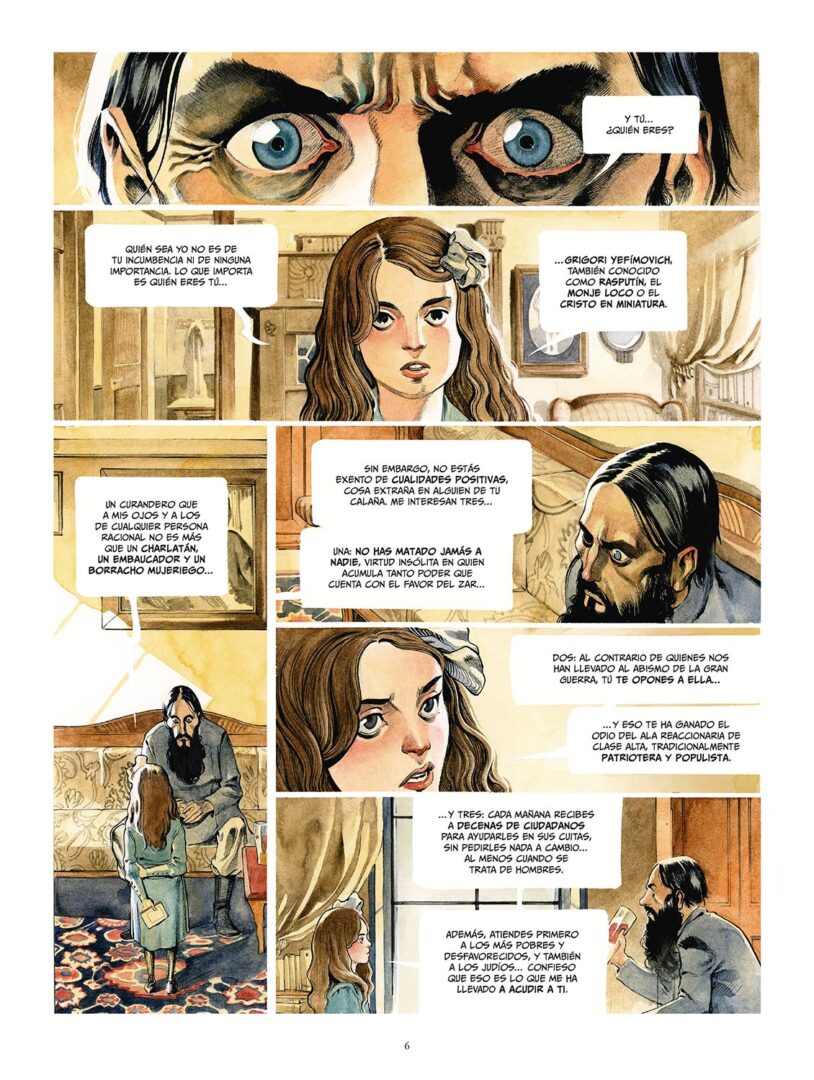

Rasputín visto por el dibujnate Manolo Carot

Los espectaculares dibujos de Manolo Carot ilustran de forma tan expresiva como pictórica el fresco histórico narrado por Migoya con estilo directo, a veces brutal, que no ahorra en violencia y sexo pero siempre puesto, con cierto humor y distanciamiento, al servicio de esa verdad esencial: que no existe la verdad absoluta. Con pinceladas de revisionismo histórico, pero siempre fiel a lo que sabemos del periodo, la curiosa amistad entre la niña Rosenbaum, es decir, la futura Ayn Rand, y Rasputín sirve no sólo para vehicular la narración, sino también para apuntar la formación del carácter de la escritora. Gracias a la intervención de Rasputín, consigue su familia escapar a uno de los pogromos y deportaciones de judíos que caracterizaban la Rusia de entonces (y por desgracia también la de después…), pero al mismo tiempo, la niña prodigio no dejará de comprobar cómo la vesania, orgullo y lascivia del “monje loco” le van arrastrando a la perdición, a manos de sus enemigos y de sí mismo.

¿Qué hubiera podido pasar si Rasputín no llega a ser asesinado? ¿Hubiera seguido la familia imperial su consejo de sacar a Rusia de la guerra mundial? ¿De suavizar su política militarista y prohibir la persecución de los judíos? ¿De emancipar cuanto antes a campesinos y mujiks? De ser así, quizá la Revolución de 1917 no se hubiera producido o no hubiera tenido las mismas características y consecuencias. Quizá los revolucionarios no se habrían atrevido a masacrar a todos los Románov, de gozar estos de mayores simpatías populares… ¡Quién sabe! Lo que sí sabemos es que Rasputín no fue la figura totalmente diabólica y malvada que muchos historiadores y, sobre todo, muchos seudohistoriadores del “misterio”, nos han vendido durante décadas, ni su asesinato un acto de justicia contra un ser demoníaco, con poderes sobrenaturales.

Tal y como plantean sus autores la imaginaria amistad entre Rasputín y Ayn Rand, su trágico e inevitable final sirve también a estos para apuntalar algunos futuros rasgos de la escritora, filósofa y polemista. Su ateísmo al tiempo que su feroz anticomunismo, su escepticismo ante la política oficial tanto como ante las masas populistas, su racionalismo no menos contundente y feroz, tan materialista como el marxismo pero en sus antípodas ideológicas, con su defensa de la meritocracia, el capitalismo, la libre empresa y ante todo y sobre todo el individualismo, que la convertirían en una de las bases del movimiento libertario conservador estadounidense. Pero que ademásl como apunta el cómic en sus últimas páginas, la condujeron a “el fanatismo, la prepotencia y el resentimiento”.

El encuentro imaginario entre Ayn Rand niña y Rasputín

De nuevo, al igual que en su tratamiento de Rasputín o del zar Nicolás II y de su esposa, la zarina Alejandra, Migoya subraya en su retrato de la escritora ruso-americana, por ficticio que sea no carente de rigor, cómo estamos ante una personalidad igualmente complicada, llena de sombras y de grises, de virtudes que son defectos para unos, así como de defectos que son virtudes para otros.

En cualquier caso, Una revolución llamada Rasputín, sobre todo gracias a sus muchos toques de humor e ironía, es un emocionante homenaje a Ayn Rand, a quien el autor deja la última palabra, en un nuevamente imaginario y divertido encuentro, o más bien encontronazo, entre la escritora niña y un obseso Vladimir Nabokov, entregado a la caza y captura de prepúberes nínfulas como quien atrapa mariposas, al que la pequeña pero deslenguada Alysa Rosenbaum se le escapa entre las manos diciéndole enfurruñada y furiosa: “¡Yo no pertenezco a nadie!”. Toda una terminante expresión de carácter e intenciones que honra al genio y figura de la autora de El manantial y La rebelión de Atlas, guste o no guste, una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Para bien… y para mal.