En los últimos años, el entretenimiento ha dejado de parecer entretenimiento. Las ficciones futuristas se han convertido en estudios prospectivos, y algunas de las escenas más inquietantes del cine o la televisión se reflejan hoy en las noticias. Lo que la ciencia ficción distópica anticipó, se ha cumplido en forma de crisis política, tecnológica o climática. Estas obras ya no se consumen con la distancia de lo improbable, sino con el estremecimiento de lo reconocible.

Distopías que se han hecho realidad

Uno de los ejemplos más recientes y evidentes es Civil War (Alex Garland, 2024), una película que presenta un Estados Unidos fracturado por una guerra interna entre el gobierno federal autoritario y varios estados rebeldes. Lejos de ser pura especulación, el filme resuena con la creciente polarización política que vive el país desde la presidencia de Donald Trump, el asalto al Capitolio en 2021, y la actual radicalización de discursos ideológicos. Garland ha declarado que su intención era retratar “la consecuencia final de una democracia cuando sus instituciones se corrompen y la verdad deja de importar”. La ficción, en este caso, no es advertencia sino diagnóstico.

Cuando se estrenó la película, en abril de 2024, muchos de los últimos giros de la política estadounidense no habían tenido lugar todavía. En una secuencia de la película, un miliciano apunta con una escopeta a los protagonistas: “¿Qué tipo de estadounidenses sois?”. Su pregunta ya está cargada de mensaje y política. Y hoy tendría más sentido que nunca. En una entrevista con El País, Garland declaraba que lo importante no era la política estadounidense, sino un extremismo que podría trasladarse a cualquier lugar: “La polarización es global, tanto en las democracias occidentales como fuera. No es todo por Donald Trump; el [entonces] expresidente no explica otros fenómenos como la estupidez del Brexit. ¿Por qué sucede? En parte por las redes sociales y también por el fracaso del centrismo”.

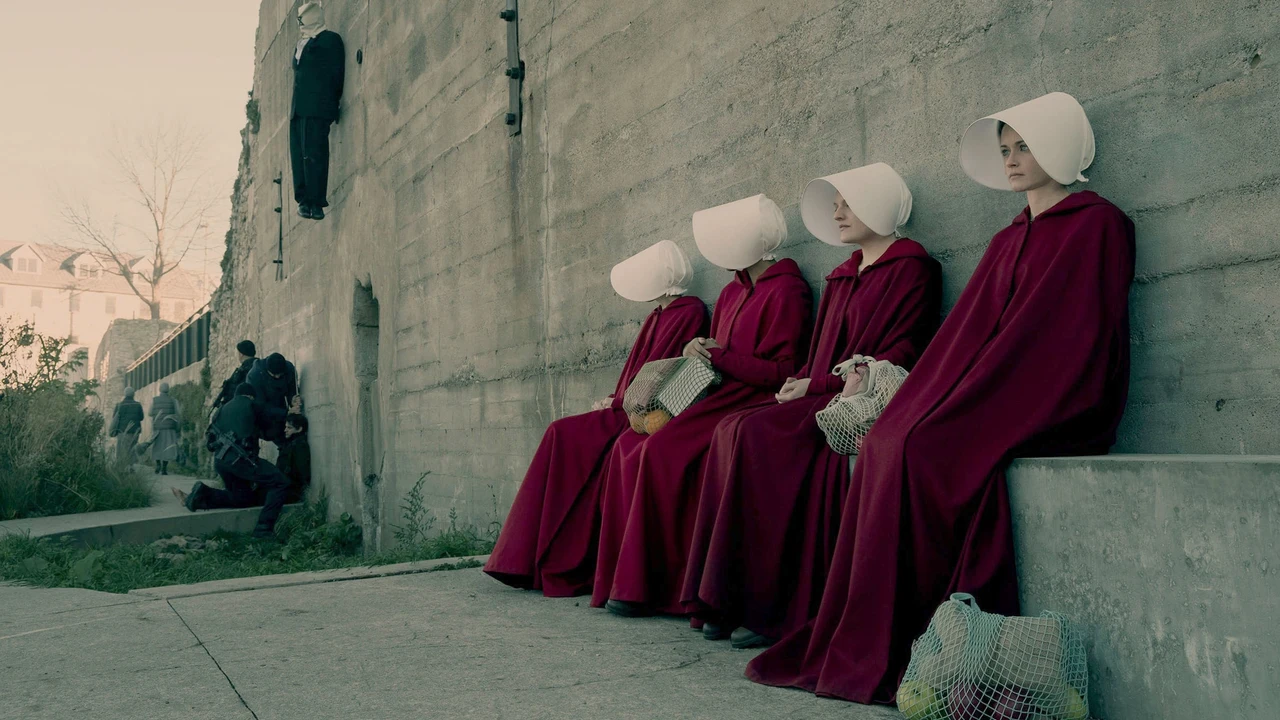

Otro referente imprescindible es The Handmaid’s Tale, traducida en español como El cuento de la criada y basada en la novela de Margaret Atwood. La serie, estrenada en 2017, muestra una teocracia totalitaria en la que las mujeres fértiles son esclavizadas para reproducirse. Las criadas son violadas sistemáticamente por sus comandantes, a quienes pertenecen, y una vez dan a luz sus bebés les son arrebatados, pues “pertenecen” oficialmente al matrimonio para el que los ha tenido. Es decir: son meras incubadoras, meros “vientres de alquiler“… pero sin percibir ni siquiera compensación económica. En este caso, el paralelismo se realiza solo.

Aunque su imaginario parece extremo, la historia ganó resonancia en Estados Unidos tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, que eliminó el derecho constitucional al aborto. Margaret Atwood ha subrayado en diversas entrevistas que no inventó nada en su novela: todos los métodos de represión que describe han existido históricamente. El retroceso de derechos en muchas partes del mundo ha hecho que esta distopía feminista se lea como crónica.

Teocracia, control del cuerpo femenino, supresión de libertades, represión…

Además, el régimen de Gilead se basa en una interpretación extrema de la Biblia, donde la religión se usa como herramienta de sometimiento. Las leyes teocráticas controlan cada aspecto de la vida: desde el lenguaje hasta la ropa o el sexo. En países como Irán, Afganistán o Arabia Saudí, las teocracias regulan estrictamente la vida de las mujeres y los derechos civiles. Además, Gilead cancela derechos fundamentales: las mujeres no pueden leer, escribir, poseer propiedades ni acceder a información. Las libertades de expresión y movimiento están restringidas, y la vigilancia constante recuerda a un estado totalitario.

Las mujeres tienen prohibido el conocimiento, y los ciudadanos viven bajo vigilancia constante, en una suerte de estado policial donde el castigo es ejemplar y la represión, sistemática. Esta supresión extrema de los derechos recuerda inquietantemente a prácticas vigentes en distintos rincones del mundo: desde la censura institucionalizada de medios en regímenes como Rusia o China, hasta leyes que en nombre de la seguridad limitan las protestas o criminalizan la disidencia en democracias erosionadas. La distopía de Atwood resuena con fuerza en una época en la que la libertad de expresión, lejos de consolidarse, se encuentra cada vez más cuestionada.

Ese mismo afán de control se refleja también en la estructura social de Gilead, basada en castas rígidas: las Criadas, las Esposas, las Tías, las Marthas, los Comandantes… Cada grupo cumple una función específica y responde a una jerarquía cerrada, sin posibilidad de movilidad ni libertad individual. Las mujeres están enfrentadas entre sí, educadas para competir y vigilarse mutuamente, lo que refuerza la dominación masculina. Este diseño distópico guarda similitudes con realidades más actuales de desigualdad estructural, racismo sistémico y elitismo social, donde las brechas en el acceso a la salud, la educación o el poder siguen determinando el destino de millones de personas. También resuena con sistemas de castas aún vigentes, o con sociedades donde el clasismo es una forma de violencia soterrada y persistente.

En ese orden cerrado y violento no hay espacio para la disidencia sexual. En Gilead, las personas LGTBIQ+ son consideradas herejes o traidores a la naturaleza, y su orientación sexual se castiga con la muerte o con “terapias” de conversión. La serie no esquiva la brutalidad con la que se castiga lo diferente, lo que no se ajusta a los moldes religiosos o biológicos del régimen. Esta parte del relato tiene ecos muy claros en la actualidad: en más de 60 países del mundo la homosexualidad sigue penalizada por ley, y en algunos —como Uganda o Irán— puede implicar incluso la pena de muerte. La narrativa de odio hacia las personas queer, alimentada desde sectores políticos, religiosos y mediáticos, no solo no ha desaparecido, sino que ha resurgido con fuerza en distintos lugares del mundo, incluso en democracias occidentales.

Otro de los grandes temas de la serie es el exilio y el trauma de los refugiados. A lo largo de la historia, personajes como Moira, Emily o Luke escapan de Gilead y buscan asilo en Canadá, donde deben empezar de nuevo mientras cargan con heridas emocionales profundas. La experiencia del desarraigo, la dificultad para reconstruir una vida y la burocracia que define el destino de los migrantes tiene una resonancia directa con las crisis migratorias contemporáneas. Desde la guerra en Siria hasta la situación en Gaza, Venezuela o Ucrania, millones de personas buscan refugio en países cada vez más reacios a abrir sus puertas. The Handmaid’s Tale pone rostro al dolor de quienes huyen y recuerda que detrás de cada número hay una historia de pérdida y supervivencia.

Todo esto ocurre en un contexto de violencia institucionalizada, donde la militarización de la vida cotidiana es clave para sostener el régimen. Gilead no se impone por consenso: lo hace mediante escuadrones armados, represión judicial y ejecuciones públicas. Es una sociedad construida sobre el miedo, donde la obediencia se logra por medio del terror. Esta dimensión autoritaria conecta con situaciones reales en las que la represión policial, el uso desproporcionado de la fuerza y los estados de excepción han sido utilizados para frenar la protesta y acallar la crítica. Las revueltas sociales en Chile, Venezuela o Colombia, la represión de opositores en Bielorrusia o la militarización de la policía en tantos países son ejemplos recientes de cómo el miedo se convierte en una herramienta de gobierno.

El caso de Black Mirror: ¿distopía o anticipación?

Más allá de lo político, Black Mirror (Charlie Brooker) lleva más de una década explorando cómo la tecnología transforma la sociedad —y no siempre para bien—. Muchos de sus episodios han tenido eco en la realidad. En Nosedive (T3, E1), los ciudadanos son puntuados por su comportamiento social, y esa calificación define su acceso a bienes y servicios. La protagonista se hunde en esta espiral de falsas apariencias hasta quedar marginada por completo. El episodio parece una caricatura, pero tiene su correlato real en el sistema de crédito social que comenzó a implantarse en China en 2014, donde los ciudadanos son valorados por su comportamiento y pueden ser castigados con restricciones para viajar, estudiar o trabajar. También recuerda a la obsesión por los “likes” y la reputación en redes sociales en Occidente, donde la identidad se construye a base de aprobación digital y donde el juicio público puede arruinar vidas en minutos.

En la misma línea, The Entire History of You (temporada 1) imagina un mundo en el que las personas llevan implantado un dispositivo que graba todo lo que ven y oyen. Esto permite rebobinar recuerdos, revisarlos en alta definición y proyectarlos en cualquier pantalla. Lo que comienza como una ayuda para la memoria se convierte en una pesadilla obsesiva, celosa y autodestructiva. Hoy, aunque no tengamos chips en la cabeza, vivimos en una sociedad donde cada instante puede ser registrado con una cámara, donde los videos íntimos se filtran y viralizan, y donde la privacidad se desvanece ante la tiranía de los dispositivos móviles y las plataformas. La capacidad de revivir el pasado, incluso de forma tóxica, ya no es ficción: está en nuestras nubes, en nuestros historiales, en cada rincón digital que habitamos.

En Smithereens (temporada 5), un conductor de VTC secuestra a un trabajador de una gran empresa tecnológica para llamar la atención del CEO, al que culpa de una tragedia personal causada por la adicción a las redes sociales. El capítulo es una crítica directa a compañías como Facebook o Twitter, y a su capacidad de manipular el comportamiento humano mediante algoritmos que priorizan la atención antes que el bienestar. La historia refleja con crudeza el coste psicológico de la hiperconectividad, la ansiedad digital y la dependencia constante del móvil. En un mundo donde los gigantes tecnológicos saben más de nosotros que nosotros mismos, Black Mirror se adelanta a debates éticos que ahora están en el centro de la agenda pública.

También inquieta Hated in the Nation (temporada 3), que explora el linchamiento social a través de redes sociales. En el episodio, un hashtag permite votar diariamente a la persona más odiada de internet, que luego muere asesinada por un enjambre de abejas robóticas programadas para castigar al “ganador”. Aunque suene distópico, la lógica del odio viral es reconocible: cancelaciones masivas, acoso digital, campañas de odio… Todo amplificado por algoritmos que premian el escándalo y castigan la matización. En la vida real, los linchamientos online han arruinado reputaciones, han provocado suicidios y han creado una atmósfera donde cualquier error puede ser penalizado de forma desproporcionada y global.

“No me llames hija, soy tu madre” podría decir perfectamente el personaje de Be Right Back (temporada 2), donde una mujer que pierde a su pareja en un accidente accede a un servicio que, mediante inteligencia artificial, reconstruye su personalidad a través de sus mensajes, correos y publicaciones online. El resultado es una réplica inquietante del fallecido, primero en forma de chatbot y luego en un cuerpo artificial. Aunque parecía ficción en 2013, hoy la IA generativa permite ya crear réplicas digitales de voces y rostros, y existen empresas que prometen “hablar con los muertos” mediante herramientas entrenadas con datos reales de la persona fallecida. El duelo digital, el uso de avatares póstumos o los deepfakes afectivos abren un debate profundo sobre el límite entre el consuelo y la simulación.

En Metalhead, unos perros robots persiguen humanos en un paisaje postapocalíptico. Boston Dynamics, la empresa que desarrolló los robots que inspiraron esa imagen, ya trabaja con entidades militares. La serie no predice: observa y extrapola. El resultado asusta por su cercanía. En conjunto, Black Mirror no solo explora lo que podría pasar, sino lo que está pasando —o a punto de pasar—. Sus distopías no vienen del espacio exterior, sino de Silicon Valley, de nuestras propias elecciones tecnológicas, de la falta de regulación y del deseo humano de controlar, poseer o entretenerse a cualquier precio. En el fondo, el espejo oscuro de la serie no refleja el futuro, sino un presente que preferimos no mirar de frente.

La lógica del colapso: del entretenimiento al ensayo

En el cine, Hijos de los hombres (Alfonso Cuarón, 2006) se ambienta en un futuro sin nacimientos, donde los inmigrantes son perseguidos y Europa vive en estado policial. La crisis de refugiados en el Mediterráneo, el auge de la xenofobia institucional y el miedo al colapso climático han hecho que esta cinta adquiera una nueva actualidad. En su momento fue vista como una gran obra de ciencia ficción, hoy se lee como una profecía cumplida. La desesperanza, la violencia aleatoria y la vigilancia omnipresente son parte de su estética, y también del telediario.

No es casual que estas obras resurjan con fuerza o adquieran nuevos significados en los últimos años. Vivimos una época marcada por el colapso de certezas: el cambio climático, la desinformación digital, el aumento de gobiernos autoritarios, la guerra en Europa, la pandemia. La lógica de lo distópico ya no es exageración narrativa, sino la forma en que se organiza el miedo contemporáneo.

Películas como Don’t Look Up (Adam McKay, 2021) satirizan la indiferencia colectiva ante una catástrofe —en ese caso, un cometa— como una alegoría del cambio climático. El tono paródico no oculta el trasfondo serio: la ciencia es ignorada, los medios frivolizan, los líderes políticos prefieren la negación. El film, según muchos climatólogos, es más veraz de lo que parece. La distopía, en este caso, es un espejo deformado del presente.

Incluso propuestas más comerciales como Los juegos del hambre o Divergente han mostrado sociedades divididas, controladas por élites autoritarias, con recursos escasos y vigilancia extrema. Aunque se presenten como entretenimiento juvenil, sus metáforas sociales conectan con debates reales: la desigualdad, el control de la información, el uso de la violencia para mantener el orden. Lo que antes era “futuro alternativo” se aproxima al análisis político.

¿Estamos dentro del guion?

La gran pregunta que se abre es por qué tantas obras de ficción han acertado. En parte, porque los autores observan tendencias incipientes y las llevan al extremo. Pero también porque el arte tiene la capacidad de captar el pulso de la época. Como ha dicho Margaret Atwood: “No escribimos el futuro, lo describimos”. Estas obras no crean profecías: condensan miedos colectivos.

Quizá el verdadero terror de estas distopías no sea su violencia ni su oscuridad, sino el hecho de que, en el fondo, todas ellas partieron de decisiones pequeñas, cotidianas, inofensivas. Un clic, una norma, una renuncia. Y así, poco a poco, lo improbable se volvió inevitable. La vigilancia se vendió como seguridad, la exposición como conexión, el control como orden. Y en esa deriva, las ficciones nos ofrecieron un mapa que no supimos leer a tiempo.

En un mundo donde los algoritmos deciden elecciones, los derechos se recortan y la realidad se distorsiona por pantallas, el consumo de distopías ya no ofrece escapismo, sino identificación. Lo que ayer parecía impensable hoy se repite. La ficción, lejos de exagerar, se ha quedado corta.