Poco podía imaginar el reverendo Charles Ludwig Dogson, más conocido como Lewis Carroll (1832-1898), que los cuentos que narraba a la pequeña Alice Liddell y sus hermanas y que cristalizarían después en los libros Alicia en el País de las Maravillas (1865) y A través del espejo (1871), iban a convertirse en algunas de las obras más influyentes de la modernidad. Menos aún podía suponer que el personaje de Alicia sería un icono central en las guerras culturales y de género que han conmovido y transformado el mundo a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI.

La pequeña Alicia, encarnación tanto de la niña ideal victoriana como de su reverso subversivo, ha demostrado ser un personaje vivo mucho más allá de las páginas de Carroll. El cine, la televisión, el cómic, la música… Prácticamente todas las disciplinas artísticas nos han dado sus versiones de Alicia y sus aventuras absurdas, surrealistas, desquiciadas y desquiciantes. Su curiosidad, inventiva, atrevimiento y descaro a la hora de atravesar el País de las Maravillas y el otro lado del espejo, sobreviviendo a personajes imposibles, peligros fantásticos y extrañas situaciones procedentes de la calenturienta mente juguetona de un matemático y sacerdote enamorado de los juegos de lógica y las paradojas del lenguaje, hacen de Alicia un prototipo de heroína inédito hasta entonces. Para muchos y muchas, todo un ejemplo de personaje femenino adelantado a su tiempo, que desafía las normas patriarcales y machistas del mundo victoriano.

Desde el primer momento, el feminismo acogió con entusiasmo a esta niña descarada, que se enfrenta con cualquier amenaza y cuestiona a todos quienes tratan de reprimirla, reprenderla y engañarla. Pero esta celebración feminista del personaje de Carroll no está exenta de peligros. Las sospechas de pedofilia que rodean a su creador han llegado a oscurecer de forma exagerada tanto sus méritos artísticos como sus interpretaciones simbólicas, literarias y literales. Se olvida a menudo que el culto a la niñez formaba parte de la civilización victoriana y que no fue Carroll el único, ni mucho menos, en fotografiar niñas semidesnudas como ideales de pureza infantil pre-púber. Sin embargo, es también obvia la universal obsesión erótica que Alicia destapa más allá de su contexto: de ahí las múltiples lecturas psicoanalíticas y freudianas, que dicen tanto sobre Carroll y su tiempo como más aún sobre nosotros y el impacto de su obra.

La filósofa y psicoanalista feminista francobelga Luce Irigaray, seguidora de Lacan y fundamental para el neo-feminismo radical, arranca en su libro El sexo que no es uno (1977) con Alicia como metáfora de la mujer anulada por el heteropatriarcado, que debe romper o mejor aún invertir el espejo de las representaciones masculinas a través del que se contempla, para escapar a su dominio. Como si liberara a Alicia de unas cadenas invisibles, Irigaray utiliza el personaje para arremeter contra su creador y contra el propio Freud, lo que le valió ser invitada a abandonar la “escuela freudiana” de Lacan. Y es que no todos se mostraron felices con su reinterpretación de Alicia.

Para la surrealista recientemente fallecida Annie Le Brun, en su libro Lachez tout (1978), la “pobre Alicia” de Irigaray se ve “condenada a no volver a pasar nunca más por el espejo, sino a colarse en el estrecho reflejo de un speculum” y “no sólo pierde a su amigo el conejo loco para ganar la engorrosa hermandad de las hordas de mujeres liberadas, sino que se transforma en una pequeña fastidiosa lacaniana” de discurso insoportable. Según Le Brun, Irigaray toma como rehén a Alicia, así como al propio psicoanálisis, para desvirtuar ambos con su lenguaje críptico y politizado.

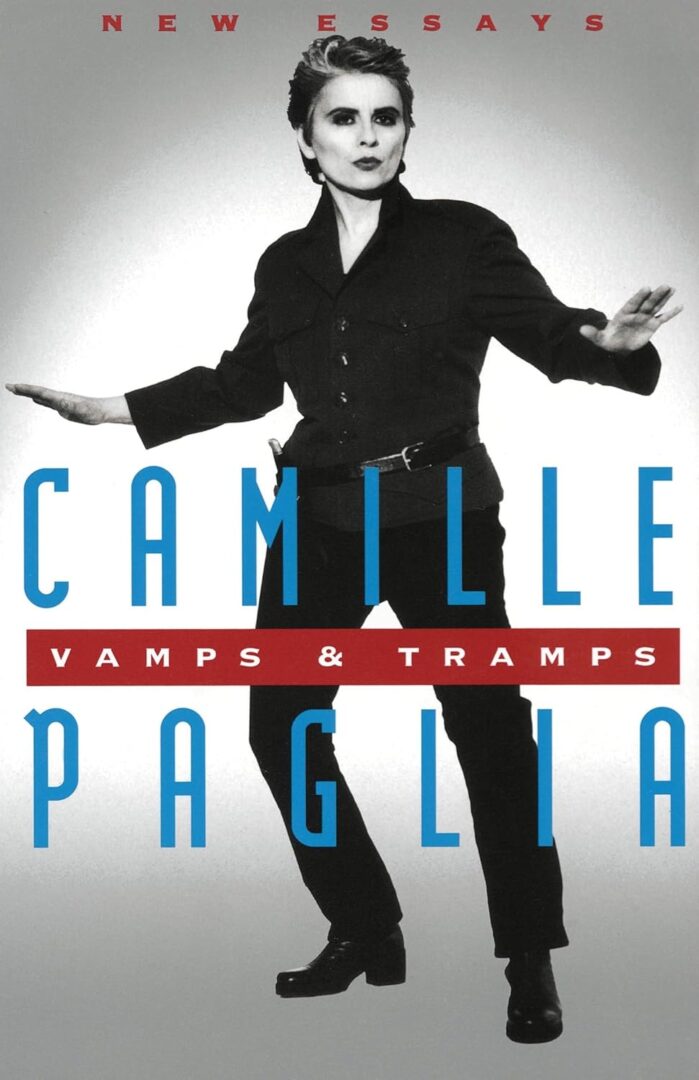

Esa feminista siempre iconoclasta que es Camille Paglia cuestiona a su vez la tendencia a ver en Alicia un personaje anti-victoriano en su artículo “Alicia como heroína épica”, incluido en el libro Vamps & Tramps (1994): “Después de Bloomsbury, nos hemos dado demasiada prisa en ver la opresión masculina del siglo XIX. La resistente feminidad de Alicia muestra el poder de la mujer victoriana. Raramente temerosa y nunca frágil ni histérica, Alicia refleja la adoración que Carroll sentía en la vida real hacia las niñas, a quienes consideraba superiores a los niños, que aborrecía y evitaba”. Al mismo tiempo, reconoce el valor transgresor del libro y su protagonista: “Carroll subvierte sistemáticamente la moral victoriana haciendo que el didactismo sea sinónimo de falta de humor y esterilidad.”

El principal problema que ofrecen Alicia y sus aventuras al feminismo militante es la falta de agencia del personaje. La mayor parte del tiempo, Alicia es víctima perseguida, zarandeada de un lado a otro, burlada e incluso agredida por las extrañas, divertidas pero siniestras criaturas con quienes se tropieza en sus peripecias. Los demás modelos femeninos que habitan el País de las Maravillas o al otro lado del espejo, encabezados por la Reina de Corazones, son también generalmente malignos y perversos.

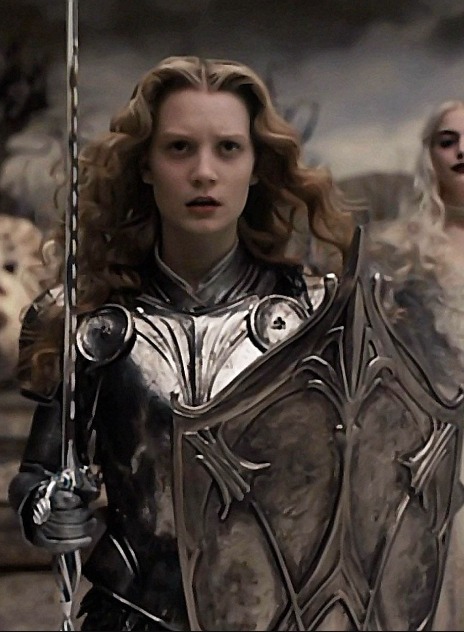

Pese a todo, estudiosas como Megan Dickinson, en su artículo “She Can Do It: Messages of Female Empowerment in Lewis Carroll´s Alice in Wonderland and Roald Dahl´s Matilda” (2017), nos recuerdan que “Carroll anima a Alicia a resolver sus problemas y encontrar fuerza personal, al mismo tiempo que adquiere conocimiento y se esfuerza por tener más voz”. Este tipo de lecturas inspiraron a Tim Burton sus películas de Alicia, donde esta pasa de ser una turista accidental por el País de las Maravillas, casi en perpetua fuga de sus enemigos, a convertirse en guerrera con una misión predestinada: destruir al Jabberwocky.

Por desgracia, el feminismo según Hollywood es siempre muy relativo, como nos recuerda el crítico Darren Mooney de The Movie Blog: “Me cuesta aceptar la noción de Alicia en el País de las Maravillas (de Burton) como una obra maestra feminista, aunque sólo sea porque he leído el libro original. Y este me parece mucho más real que la versión que se nos presenta en pantalla, con una Alicia que se siente empoderada y liberada incluso en medio de la locura de ese maravilloso mundo imaginario. En cambio, el personaje que vemos en pantalla está atrapado: atrapado por el destino de matar a una bestia, llevando espada y armadura, pero atrapado en cualquier caso”.

Entonces, ¿es Alicia un icónico personaje precursor del feminismo? ¿Es su creador, Lewis Carroll, un profeta de la liberación de la mujer? ¿O por el contrario se trata solo de una pizpireta niña victoriana finalmente llamada al orden por un patriarcal reverendo pederasta reprimido? Quizás las dos cosas… y ninguna. El poder de las obras maestras de Carroll es su infinita plasticidad. Su naturaleza onírica, pánica e inasequible a cualquier cárcel ideológica o moral en la que intentemos encerrarlas. Tal vez porque como supo ver el surrealista checo Jan Švankmajer, autor de una de las mejores Alicias cinematográficas, “Carroll es un ejemplo del hecho de que los niños son mejor comprendidos por los pedófilos que por los pedagogos”. Alicia siempre escapará traviesa a nuestros inútiles esfuerzos por racionalizarla. Porque ese es el corazón de su auténtico poder femenino.